失去課間的孩子們在廁所社交 學生的閑暇活動遭到了嚴格限制

導讀:最近,課間十分鐘的話題頻頻登上熱搜,一直受到社會各方持續關注與討論。起因是近年來許多地區紛紛采取連貫式課堂,壓縮課間時間,學校不允...

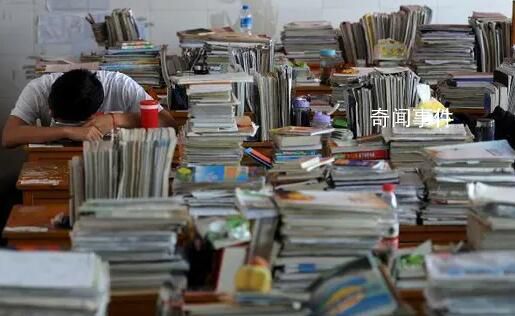

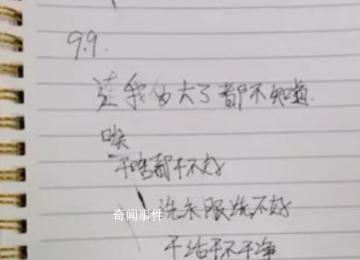

最近,“課間十分鐘”的話題頻頻登上熱搜,一直受到社會各方持續關注與討論。起因是近年來許多地區紛紛采取連貫式課堂,壓縮課間時間,學校不允許學生課間離開教室,上廁所需要向老師打報告,學生的閑暇活動遭到了嚴格限制。在當前自由休遣的課間十分鐘逐漸消逝的情況下,學生之間開始興起一種新的社交休閑方式——“廁所社交”。

據11月26日新京報報道,近來越來越多飽受“課堂圈養”的學生會借上廁所的名義逃離教室,有的孩子會在廁所里玩耍,有的則借這短短幾分鐘時間和別班好友見面聊天。不知不覺中,廁所漸漸成了學生掙脫繁重課業,稍作喘息的休閑場所,也成了與同學維系親密關系的社交場所。然而向老師報告上廁所的次數是有限制的,“廁所社交”本質上還是目前“兩點一線”課堂管束教育的外化表現。

“廁所社交”現象一經社交平臺發布就引起眾多網友熱議,不少網友紛紛同情:現在的小孩雖然享受著優越充足的教育資源,但童年生活遠不如自己小時候快樂;剝奪學生的自由娛樂時光不就等于剝奪孩子的天性嗎……一時間,網絡上“把課間十分鐘還給孩子們”的呼聲越來越高。在這場“自由”與“安全”的博弈中,學校該如何把握兩者之間的尺度,又該看待“課間十分鐘”?

實際上,“廁所社交”現象的背后是“課堂圈養”模式的流行,而“課堂圈養”背后反映出的是學校管理層的失責與懶政。除了教育問題,孩子的安全一直是家長和社會關切的話題。當校園發生意外事故時,校方無疑是輿論與責任的中心,況且在校事故實際處理過程復雜,教育和管理之責難以明確。怕孩子課間打鬧出意外被追責,再加之教育競爭的風氣愈演愈烈,老師家長都恨不得孩子天天埋頭苦學,大多學校就選擇采取直接限制學生課間外出活動這種既保險省事的方法。但看似保障學生安全利益的規定背后是對孩子課余時間休息權利的侵犯、是對學生身心健康發展的阻礙,更是對青春美好年華的摧殘。

學校在教育管理時,要時刻謹記立規定則的初衷是愛護學生,以促進學生的健康發展、有效提升學校治理水平為核心目的,而非貪圖省事,為了避免擔責而犧牲學生的自由娛樂時間。因此,保障學生安全不是取消課間十分鐘的理由,學校可以嘗試在課間活動區域安排相關人員與老師看護,多與家長保持溝通,將安全管理的方式更多轉變為教育引導,而不是“一刀切”。

努力改變管理方式,緩解“課堂圈養”現象,進一步把握好自由與安全的尺度,把消逝的課間十分鐘還給孩子們,這需要教育相關部門與家長的相互理解、通力配合。學校不僅是孩子學習的地方,更是成長的空間,教育的目的也不是單單為了取得良好成績,更是促進身心健康全面發展。當孩子們休息社交的空間不再局限于小小的廁所時,教育的意義才得以真正實現。

下一篇:最后一頁

-

失去課間的孩子們在廁所社交 學生的閑暇活動遭到了嚴格限制2023-11-27 16:38:22最近,課間十分鐘的話題頻頻登上熱搜,一直受到社會各方持續關注與討論。起因是近年來許多地區紛紛采取連貫式課堂,壓縮課間時間,學校不允

失去課間的孩子們在廁所社交 學生的閑暇活動遭到了嚴格限制2023-11-27 16:38:22最近,課間十分鐘的話題頻頻登上熱搜,一直受到社會各方持續關注與討論。起因是近年來許多地區紛紛采取連貫式課堂,壓縮課間時間,學校不允 -

國考行測結束考生自嘲 一場酣暢淋漓的下岸啊2023-11-27 16:36:3611月26日17:00隨著國考行測、國考申論結束2024年度國考公共科目筆試結束國考國考行測申論申論大作文材料寫完了我寫啥等話題詞紛紛登上熱搜

國考行測結束考生自嘲 一場酣暢淋漓的下岸啊2023-11-27 16:36:3611月26日17:00隨著國考行測、國考申論結束2024年度國考公共科目筆試結束國考國考行測申論申論大作文材料寫完了我寫啥等話題詞紛紛登上熱搜 -

可以坐火車去香格里拉了 麗江最快1小時18分直達香格里拉2023-11-27 16:35:15今日起,香格里拉通動車了。11月26日上午12點,一列CR200J1-D型復興號動車組從云南省迪慶藏族自治州香格里拉站開出,向麗江方向駛去。這也

可以坐火車去香格里拉了 麗江最快1小時18分直達香格里拉2023-11-27 16:35:15今日起,香格里拉通動車了。11月26日上午12點,一列CR200J1-D型復興號動車組從云南省迪慶藏族自治州香格里拉站開出,向麗江方向駛去。這也 -

遼寧盤錦40多只貓咪組隊守糧倉 呵護貓咪本性生態滅鼠2023-11-27 16:34:20據央視新聞最新消息,遼寧盤錦一家米業公司糧庫倉容超50萬噸。為保證儲存安全,糧庫沒有驅趕原有貓咪,而是組建貓咪護糧隊,呵護貓咪本性,

遼寧盤錦40多只貓咪組隊守糧倉 呵護貓咪本性生態滅鼠2023-11-27 16:34:20據央視新聞最新消息,遼寧盤錦一家米業公司糧庫倉容超50萬噸。為保證儲存安全,糧庫沒有驅趕原有貓咪,而是組建貓咪護糧隊,呵護貓咪本性, -

中疾控建議盡量接種疫苗 能夠接種疫苗的盡量接種疫苗2023-11-27 13:45:2911月26日,國家衛健委召開新聞發布會,介紹冬季呼吸道疾病防治有關情況(直播回顧)。據中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶介紹,近期我國呼

中疾控建議盡量接種疫苗 能夠接種疫苗的盡量接種疫苗2023-11-27 13:45:2911月26日,國家衛健委召開新聞發布會,介紹冬季呼吸道疾病防治有關情況(直播回顧)。據中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶介紹,近期我國呼 -

成都警方通報特斯拉連撞11車事故2023-11-27 13:44:2411月25日,成都警方通報特斯拉連撞11車事故引熱議。11月26日,車主王先生表示,在事故發生后配合警方進行了相關檢查,自己不涉及酒駕和毒駕

成都警方通報特斯拉連撞11車事故2023-11-27 13:44:2411月25日,成都警方通報特斯拉連撞11車事故引熱議。11月26日,車主王先生表示,在事故發生后配合警方進行了相關檢查,自己不涉及酒駕和毒駕 -

字節跳動官宣大規模收縮游戲業務2023-11-27 13:43:00字節跳動回應旗下游戲業務裁員傳聞。近日,有傳聞稱,字節跳動旗下游戲業務朝夕光年將進行大規模裁員,在研還未上架的游戲項目,將全部解散

字節跳動官宣大規模收縮游戲業務2023-11-27 13:43:00字節跳動回應旗下游戲業務裁員傳聞。近日,有傳聞稱,字節跳動旗下游戲業務朝夕光年將進行大規模裁員,在研還未上架的游戲項目,將全部解散 -

各地全力推進冬修水利 為明年糧食增產夯實基礎2023-11-27 13:41:42眼下,全國已進入冬修水利的黃金期,各地利用冬季河流水位偏低等有利條件,搶時間、抓進度,全力推進水利基礎設施建設,為明年糧食增產夯實

各地全力推進冬修水利 為明年糧食增產夯實基礎2023-11-27 13:41:42眼下,全國已進入冬修水利的黃金期,各地利用冬季河流水位偏低等有利條件,搶時間、抓進度,全力推進水利基礎設施建設,為明年糧食增產夯實 -

男子總拉肚子查出5處癌 中晚期治愈率不足30%2023-11-27 13:40:00發生在消化道的癌幾乎占據了所有癌癥的半壁江山中晚期治愈率不足30%切記早發現、早診斷、早治療!男子肚子不舒服,腸胃鏡下鑒真兇蘇大爺(化

男子總拉肚子查出5處癌 中晚期治愈率不足30%2023-11-27 13:40:00發生在消化道的癌幾乎占據了所有癌癥的半壁江山中晚期治愈率不足30%切記早發現、早診斷、早治療!男子肚子不舒服,腸胃鏡下鑒真兇蘇大爺(化 -

人大食堂宣布加緊研發烤鵝腿 引得許多網友關注2023-11-27 13:37:5111月26日晚上9點,清華大學東北門外排起長隊,學生們在社交平臺上分享著排隊的情景,引得路人和網友都感到好奇,這么冷的天兒這是做什么?原

人大食堂宣布加緊研發烤鵝腿 引得許多網友關注2023-11-27 13:37:5111月26日晚上9點,清華大學東北門外排起長隊,學生們在社交平臺上分享著排隊的情景,引得路人和網友都感到好奇,這么冷的天兒這是做什么?原