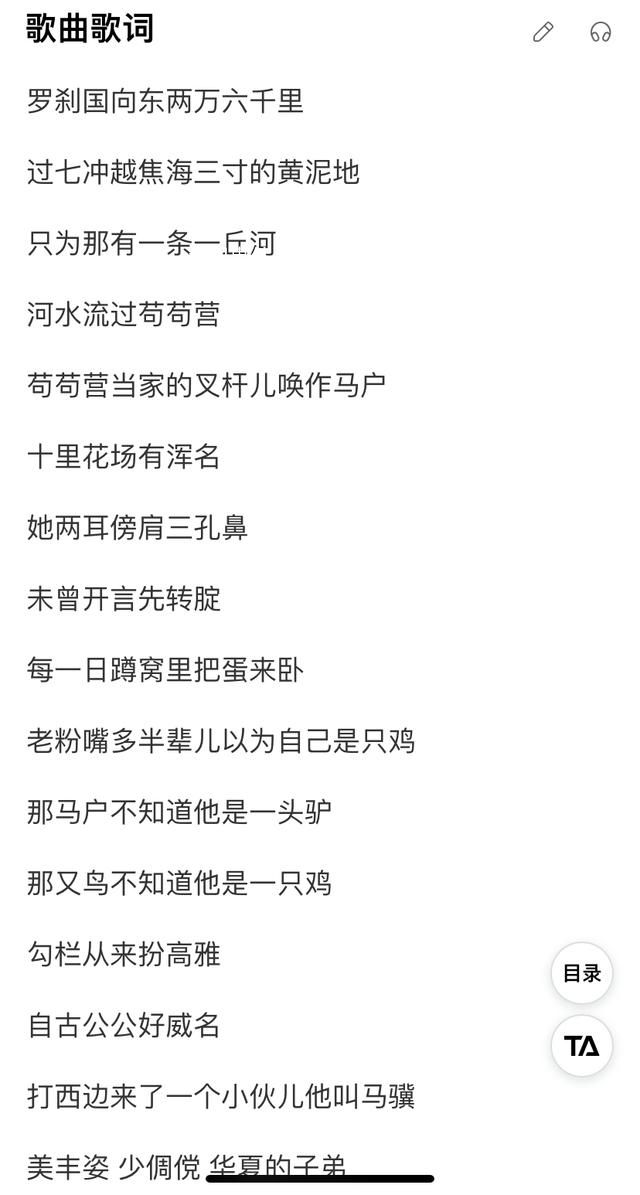

刀郎《羅剎海市》歌詞引熱議 刀郎新歌羅剎海市歌詞隱喻解析

導讀:這首歌詞,運用了詩詞技巧用典諧音合字缺字和析字等。就像網友說的那樣:沒有文化看不懂。首先是用典這首歌的歌名直接使用蒲松齡《聊齋志異

這首歌詞,運用了詩詞技巧“用典”“諧音”“合字”“缺字”和“析字”等。就像網友說的那樣:“沒有文化看不懂。”

首先是“用典”

這首歌的歌名直接使用蒲松齡《聊齋志異》中一個短篇故事的名字,故事中的羅剎國距離中國“向西兩萬六千里”。

主人公是馬驥,字龍媒,從中國來到了羅剎國。這個地方很怪異,人們以丑為美,五官稍微長得周正點或長在正位置上的,都得淪為乞丐。在這里,越丑的人官當得越大,比如其中一個得勢的人就是“耳傍肩”“三孔鼻”。

而來自中國的馬驥,長得“美英姿”“少倜儻”,他們卻認為他太丑了,看見他的人被嚇得直跑。

上述“用典”之后加引號的內容,都是原著中的詞,一個字沒改,此為用典,就是使用典故中的原意。

其次是“諧音”和“缺字”

比如“茍茍營”諧音“蠅營狗茍”。大家都知道這個成語指不顧羞恥,比喻為了追逐名利,不擇手段——像蒼蠅一樣到處鉆門路,像狗一樣瘋狂逐利。

再比如“一丘河”諧音“一丘之貉”,這個成語比喻一小撮人,他們互相差不多,同是丑類。

第三是“合字”

比如“馬”和“戶”合成一個“驢”字;“又”和“鳥”合成一個“雞”字。

還有“女”和“子”組成一個“好”字,那句“女子為好,非全都好”,就是這么來的。

最后是“析字”

愛的繁體“愛”字里,有一個“心”字,所以說“愛字有心,心有好歹”。

逐句解析這首歌

羅剎國向東兩萬六千里

原著中站在羅剎國的位置,說中國,方向是“向西”;歌詞是站在中國的位置說到羅剎國,方向就是“向東”。

過七沖越焦海三寸的黃泥地

“七沖”和“三焦”是食物入口到排泄要經過七個沖門和上焦、中焦和下焦。“三寸的黃泥地”無疑就是“粑粑坑”。

只為那有一條一丘河

河水流過茍茍營

為什么說那個地方是“粑粑坑”呢?只因為那的人都是一丘之貉,人們住在茍茍營里,成天凈干蠅營狗茍的事兒。

茍茍營當家的叉桿兒喚作馬戶

十里花場有諢名

在那說了算的叉桿兒(妓院的老板),人們叫他馬戶,在燈紅酒綠的花花世界,人們都知道他的外號。十里花場應該是“十里洋場煙花巷”的簡稱。

他兩耳傍肩三孔鼻

未曾開言先轉腚

他長著兩只大耳朵,耳垂都耷拉到肩膀上;鼻子有三個鼻孔。他還有一個習慣動作:還沒說話屁股先轉過來。

每一日蹲窩里把蛋來臥

他天天趴在窩里孵蛋,一直弄不明白自己是啥玩意。

老粉嘴多半輩兒,以為自己是只雞

粉嘴,指愛胡說八道的人。這句話的意思是這個老大不小愛瞎說的人,活了大半輩子,還以為自己是只雞。

那馬戶不知道他是一頭驢

那又鳥不知道他是一只雞

那驢不知道自己是頭驢,那雞也不知道自己是只雞。說明他們沒有自知之明,也弄不清自己能干啥。

勾欄從來扮高雅

勾欄是指宋、元時代的戲院;勾欄瓦舍指妓院。估計這里用“缺字”法,粗俗的妓院才想方設法刻意地裝扮得高雅。

自古公公好威名

那被閹割的太監才貪圖那些威武的虛名,因為他們沒有威武的能力。

唉呀!

不得不感嘆,真是這么回事呀!

打西邊來了一個小伙兒,他叫馬驥

美風姿,少倜儻,華夏的子弟

男主人公馬驥出場,他是氣質佳身材好、年少帥氣、風流倜儻的中國人。

只為他,人海泛舟,搏風打浪

龍游險灘流落惡地

只因為他在茫茫人海中出類拔萃,有能力戰狂風斗巨浪,怎奈像蛟龍來到了險灘,他來到這個不善之地。

他見這羅剎國里常顛倒

他看到羅剎國里是非不分,黑白顛倒。

馬戶愛聽那又鳥的曲

那個馬戶愛聽那又鳥唱的曲。

三更的草雞打鳴,當司晨

半扇門楣上裱真情

半夜的雌雞她非要充當報曉的雄雞,德不配位丟人現眼,就像在半扇門上裝“裱”真情,名不正言不順,卻裝腔作勢非要那么說,讓人笑掉大牙。

它紅描翅那個黑畫皮

綠繡雞冠金鑲蹄

就算費盡心機裝扮外表——把翅膀描成紅的;把外皮畫成黑的;把雞冠子繡成綠的;把驢蹄子鑲成金的——也難掩飾本來的齷齪。

可是那從來煤蛋兒生來就黑

不管你咋樣洗呀,那也是個臟東西

煤蛋子生出來就是黑的,它就是個臟東西,怎么洗都無法洗干凈。

那馬戶不知道他是一頭驢

那又鳥不知道她是一只雞

豈有畫堂登豬狗

哪來鞋拔作如意

他們不能正確認清自己,他們更不知道豬狗這樣的粗鄙的東西登不了大雅之堂;鞋拔子只配提鞋,它不可能成為常常拿在手里把玩的如意。

愛字有心,心有好歹

百樣的愛,也有千樣的壞

愛字里面有個心,心分好壞,好心有百樣的愛;歹心有千樣的壞。

女子為好,非全都好

還有黃蜂尾上針

女子合成一個好字,但女人不一定全都是好的,不好的女人比那黃蜂尾巴上的毒針還歹毒。

西邊的歐鋼有老板,生兒維特根斯坦

他言說馬戶驢又鳥雞

到底那馬戶是驢,還是驢是又鳥雞

那驢是雞,那個雞是驢

那馬戶又鳥是我們人類根本的問題

西方的歐洲鋼鐵工業巨頭生了個兒子是哲學家,這位哲學家說,驢和雞這類的事,是我們人類根本的問題。

結語

哲學家維特根斯坦說:“你描述的我,是你眼中的我,并非真實的我。”

歡迎友友對這個解讀進行補充或指出錯謬。

-

深圳交通局官方賬號禁止網民評論2023-09-16 16:51:09近日,深圳市交通運輸局對網民申請公開北極鯰魚調查情況一事作出不予公開的回復,很快便引起了社會大眾對于5個月前,深圳市交通運輸局將及

深圳交通局官方賬號禁止網民評論2023-09-16 16:51:09近日,深圳市交通運輸局對網民申請公開北極鯰魚調查情況一事作出不予公開的回復,很快便引起了社會大眾對于5個月前,深圳市交通運輸局將及 -

軍訓順拐同學們組成了方隊 引發了網友們的熱議2023-09-16 16:49:42軍訓順拐同學們組成了方隊近日,在陜西某高校的軍訓場上,一幕引人注目的場景吸引了網友們的目光,教官組建了一支名為順拐方隊的隊伍。這支

軍訓順拐同學們組成了方隊 引發了網友們的熱議2023-09-16 16:49:42軍訓順拐同學們組成了方隊近日,在陜西某高校的軍訓場上,一幕引人注目的場景吸引了網友們的目光,教官組建了一支名為順拐方隊的隊伍。這支 -

空閑型焦慮困住打工人 不敢休息一閑下來就心慌2023-09-16 16:45:25或許你聽說過,有人因為工作太忙碌而焦慮,也聽說過有人因為工作太難而焦慮,但如今,越來越多的人,正因為空閑而焦慮。尤其是在一種內卷加

空閑型焦慮困住打工人 不敢休息一閑下來就心慌2023-09-16 16:45:25或許你聽說過,有人因為工作太忙碌而焦慮,也聽說過有人因為工作太難而焦慮,但如今,越來越多的人,正因為空閑而焦慮。尤其是在一種內卷加 -

網紅吳川偷逃稅被追繳并罰款1359萬 遂依法對其開展了稅務檢查2023-09-16 16:38:53據國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局網站消息,前期,廣西壯族自治區稅務部門通過分析發現網絡主播吳川涉嫌偷逃稅款,經提示提醒、督促整改

網紅吳川偷逃稅被追繳并罰款1359萬 遂依法對其開展了稅務檢查2023-09-16 16:38:53據國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局網站消息,前期,廣西壯族自治區稅務部門通過分析發現網絡主播吳川涉嫌偷逃稅款,經提示提醒、督促整改 -

恒大人壽嚴重資不抵債 恒大人壽風險處置再進一步2023-09-16 16:37:30恒大人壽風險處置再進一步。9月15日,國家金融監督管理總局深圳監管局官網公布《關于海港人壽保險股份有限公司受讓恒大人壽保險有限公司保

恒大人壽嚴重資不抵債 恒大人壽風險處置再進一步2023-09-16 16:37:30恒大人壽風險處置再進一步。9月15日,國家金融監督管理總局深圳監管局官網公布《關于海港人壽保險股份有限公司受讓恒大人壽保險有限公司保 -

王耀慶因徐良淘汰哭了 這一事件引起了廣泛關注和熱議2023-09-16 16:35:03在最近的一場演出中,著名演員王耀慶的表演被觀眾們熱烈的掌聲和歡呼聲所淹沒。然而,當他的好友兼搭檔徐良被淘汰時,王耀慶卻因為悲傷而哭

王耀慶因徐良淘汰哭了 這一事件引起了廣泛關注和熱議2023-09-16 16:35:03在最近的一場演出中,著名演員王耀慶的表演被觀眾們熱烈的掌聲和歡呼聲所淹沒。然而,當他的好友兼搭檔徐良被淘汰時,王耀慶卻因為悲傷而哭 -

金正恩被烏克蘭網站列入專項名單 這是基輔政權的又一次挑釁2023-09-16 16:33:55據塔斯社15日報道,對于烏克蘭名為和平締造者的網站將朝鮮國務委員長金正恩列入專項人員名單,俄副外長加盧津批評稱,這是基輔政權的又一次

金正恩被烏克蘭網站列入專項名單 這是基輔政權的又一次挑釁2023-09-16 16:33:55據塔斯社15日報道,對于烏克蘭名為和平締造者的網站將朝鮮國務委員長金正恩列入專項人員名單,俄副外長加盧津批評稱,這是基輔政權的又一次 -

女子高鐵座位被占換回后遭3人毆打 鐵路天津西站派出所已介入2023-09-16 16:32:26據荔枝新聞報道,近日,在G2610次高鐵上,一女子座位被占,換回座位后卻遭3人毆打。當事人李女士介紹,換回座位后,對方多次對其座椅進行敲

女子高鐵座位被占換回后遭3人毆打 鐵路天津西站派出所已介入2023-09-16 16:32:26據荔枝新聞報道,近日,在G2610次高鐵上,一女子座位被占,換回座位后卻遭3人毆打。當事人李女士介紹,換回座位后,對方多次對其座椅進行敲 -

演員袁冰妍偷逃稅被處罰并追繳297萬2023-09-16 16:29:35前期,重慶市稅務部門通過分析發現袁冰妍存在涉稅風險,經提示提醒、督促整改、約談警示后,袁冰妍仍整改不徹底,加之其關聯企業存在偷逃稅

演員袁冰妍偷逃稅被處罰并追繳297萬2023-09-16 16:29:35前期,重慶市稅務部門通過分析發現袁冰妍存在涉稅風險,經提示提醒、督促整改、約談警示后,袁冰妍仍整改不徹底,加之其關聯企業存在偷逃稅 -

卓偉爆料古裝劇準頂流男星將塌房 可能在9月底爆料該明星的瓜2023-09-16 16:27:319月16日,知名娛記卓偉終于現身了,這些年他一直隱身,很少曝明星大瓜了,很多網友紛紛表示,沒有卓偉的日子,娛樂圈真的好寂寞,明星的戀

卓偉爆料古裝劇準頂流男星將塌房 可能在9月底爆料該明星的瓜2023-09-16 16:27:319月16日,知名娛記卓偉終于現身了,這些年他一直隱身,很少曝明星大瓜了,很多網友紛紛表示,沒有卓偉的日子,娛樂圈真的好寂寞,明星的戀